能登の医療を未来へつなぐ医師を求む!

当院での診療内容としては、「石川県能登地域の民間総合病院で唯一の地域医療支援病院」として、約100の連携医療機関からたくさんの紹介を頂き、紹介数・逆紹介数・新規入院患者数は年々増加しております。33診療科ある地域の中核的な役割を果たす総合病院ですので、能登全域より患者さんが来られ、多くの症例の経験ができ、地域住民・地域の医療機関より頼って頂き、非常にやりがいのある職場です。各診療科の特徴はそれぞれの診療科ページをご覧ください。(診療科・部門 – 恵寿総合病院)

法人(けいじゅヘルスケアシステム)全体では、石川県内に約30の施設を展開する、「医療・介護・福祉の複合体」であり、恵寿総合病院はその基幹病院となります。法人全体のベッド数は1400床超、職員数は1700人超です。恵寿総合病院は「地域医療支援病院」「紹介受診重点医療機関」「日本医療機能評価機構認定病院」「基幹型臨床研修指定病院」「石川県地域がん診療連携協力病院」「在宅療養後方支援病院」「二次救急指定病院」等の認定施設であり、各種専門医の取得もできます。(病院概要 – 恵寿総合病院)

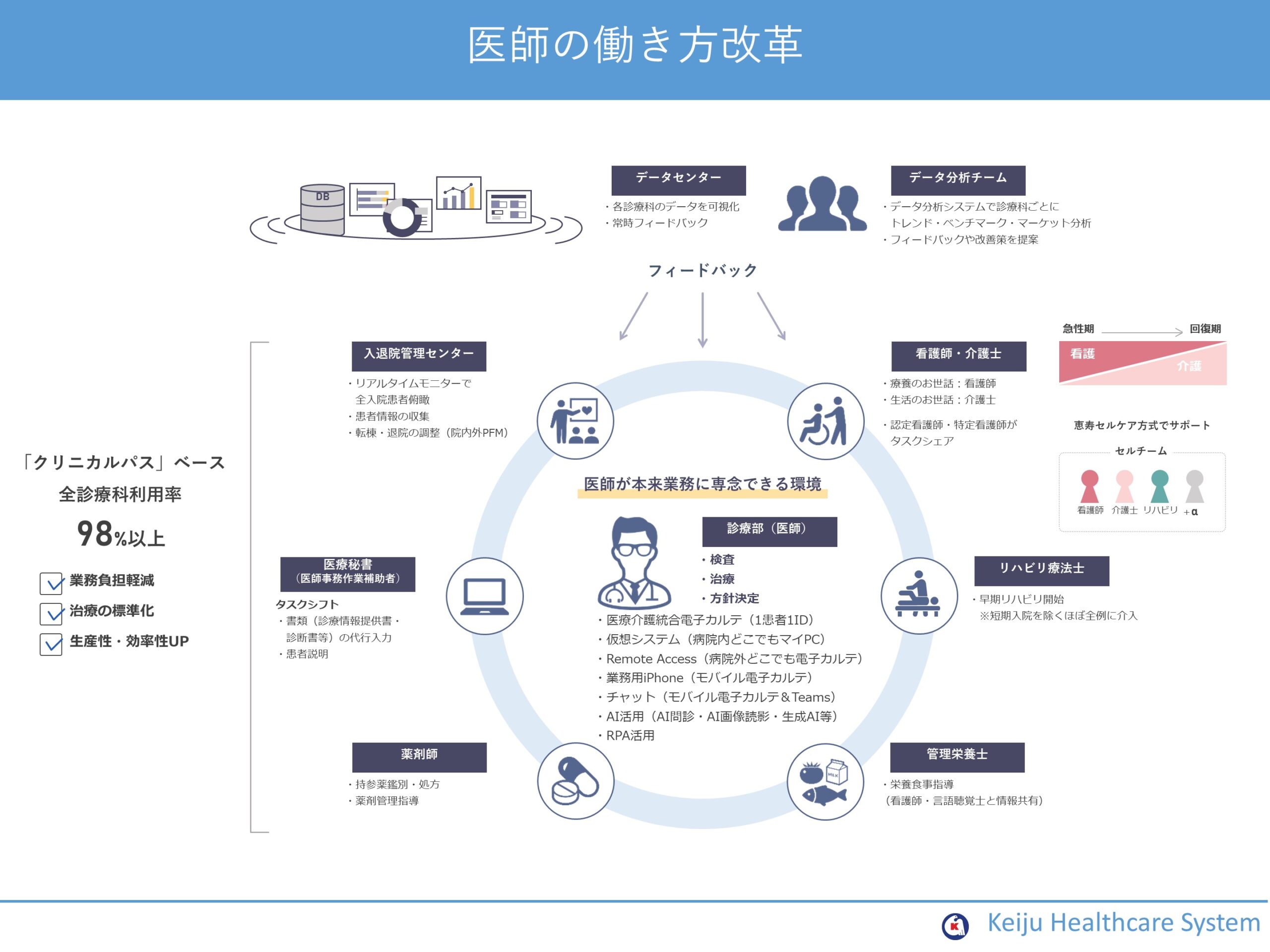

当院は様々な取り組み・仕組みを構築し、医師が「本来業務に専念できる環境」を極限まで高めるようにしています。

以下に示す「医療の質向上」・「勤務環境の質向上」・「業務負担軽減」といった複数の取り組みを行い、本質的な医師の「働き方改革」を行い、「働きがい・やりがい」に繋がるような環境構築に注力しています。それにより職員(医師および多職種)良し、患者さん良し、地域社会良し、恵寿総合病院良しの四方良しを目指し、その志を同じとする医師の仲間を募集しております。

医療の質向上

多職種協働のチーム医療

当院は医師を中心とした「多職種協働のチーム医療」を行うことに注力しております。具体的には、入院時ほぼ全ての患者さんになんらかの「クリニカルパス」を適用しています(パス利用率98%以上)。これにより、治療の標準化(その上での患者さん毎のオーダーメイド治療)、多職種の介入が図られています。入院指示を出す側も受ける側も負担が軽減し、生産性/効率性が上がり、治療に時間をかけられます。またパスにより入院当日または翌日には、薬剤師による持参薬確認や代理処方オーダー、薬剤管理指導、栄養士による患者さんにあった食事内容の選定、栄養食事指導、心理士による(とくにがん患者さんの)心理的ケア、リハビリ療法士による超急性期からのリハビリの開始などが、各部署を主体として速やかに、ほぼ自動的に開始されます。

恵寿セルケア方式で実現するきめ細やかなケア

当院は病院の中に介護部があり(非常に珍しい)、療養の世話は看護師が中心に、生活の世話は介護士が中心となります。さらに「恵寿セルケア方式」という医療介護サービス提供体制をとっており、病棟を比較的小集団のセルという単位に分け、セル内には看護師・介護士・リハビリ療法士がセットとなりチームで患者さんのケアに関わっています。そしてセル横断的に薬剤師や栄養士、心理士・社会福祉士(MSW)が関わっていき、常に患者さんの傍でのケアを意識し、多職種協働のチーム医療の効果を最大化できるようサポートしていきます。

入退院管理センターによる効率的なサポート体制

入退院に関わる責任と権限を「入退院管理センター」に委譲しているため、予定入院では入院する前から、緊急入院や退院困難な要因がある患者さんに関しては、入院早期から入退院支援が開始され、医師は患者さんの治療をすること、方針を決めること、退院や転棟の許可を出すことのみで、その他の入退院に関わる業務は全て入退院管理センターのメンバーがマネジメント・調整し、医師は治療に専念できます。

勤務環境の質向上

時間と場所にとらわれない新しい働き方

医師の手元には1人1台「業務用iPhone」があり、モバイル電子カルテを搭載しており、院内外関わらずほぼすべてのことができ、場所にとらわれない働き方が可能です。また勤務帯毎に全職員が同じく業務用iPhoneをもっており、チャット文化が浸透しています。急ぎの用件は電話で、それ以外はチャットでやりとりをするため、自分や相手の時間を縛らない働き方ができ、非常に心理的安全性を保った働き方が全職種で可能となっています。上述したようにクリニカルパスが浸透し、業務用iPhoneもあるため、オンコール時も自宅からカルテを確認の上、指示することも可能であり(更に希望者には「リモートアクセス」という自宅からでも病院内と全く同じことができるシステムもあり)、働き方改革に繋がっています。また全職員にMicrosoftのアカウントを付与しており、「Teams」でアナウンス事項や委員会・プロジェクトといった情報は全て多職種で共有しています。

医療・介護・福祉の情報を一元化!「医療介護統合電子カルテ」

法人全体で「医療介護統合電子カルテ」を導入しており、1患者1ID運用のため、法人関連施設の情報も全て、シームレスにストレスなく閲覧することができ、「先端医療から福祉まで生きるを応援します」という我々のミッションを実現すべく、保健・医療・介護・福祉の情報が切れることなく共有できています。また「仮想化環境(プライベートクラウド)」を構築し、院内のどのPCからでも自分のデスクトップ机上環境を保持でき、セキュアな環境で電子カルテとインターネットも併用できます。

業務負担軽減

診療結果をデータで可視化

「データセンター」という部署があり、主にデータ分析やデータの見える化/可視化を行っており、日々の各診療科・各部署の診療結果がデータとしてエビデンスをもってフィードバックされ、現状分析、医療の質向上に寄与しています。

退院サマリ作成もボタン一つ!AIで業務を効率化

「生成AI」を全職員がフル活用できる環境が整っており、現時点では退院サマリや紹介状・診療情報提供書の作成や、I.C.内容の文字起こし要約等に活用している医師も多いです。特に退院サマリはボタン一つで電子カルテから情報を取得し、たたき台ができあがるので、非常に好評です。

RPA(ロボット)が医療現場をサポート

「RPA」(ロボット)も非常に多くのロボットシステムが院内で稼働していて、医師の仕事のタスクシェア・シフトを受けた職種の業務負担軽減に繋がっています。診断書等の作成も医療秘書(医師事務作業補助者)が行いますので、医師は基本的に最終チェックとなります。

能登の復興を医療面から支える仲間を募集

まだまだ細かい取り組み・仕組みは挙げればきりがないですが、医師がいかに医師にしかできない本来業務に専念でき、医師の仕事に集中できるように、そして本来業務である患者さんの治療の時間を増やし、ゆとりをもって患者さんに寄り添うことができるように、またチーム医療のリーダーとして多職種を牽引していけるように、このように様々な「病院DX(デジタル・トランスフォーメーション)」(デジタル化×働き方改革)の仕組みを構築しております。結果として、当院の医師の平均時間外勤務時間も非常に少なくなっており、メリハリのある働き方が可能となっています。当院は病院DXにおいて全国のトップランナーであると自負しており、今後も更に「医療の質向上」・「勤務環境の質向上」・「業務負担軽減」に寄与する取り組みを積極的に進めていきます。

他、医師に限らない全職員のことを挙げると、当院は「健康経営優良法人(大規模法人部門)」の認定を毎年取得し、「ホワイト500」(上位500社)の認定も受けており、職員の健康も意識した健康経営に注力しています。また福利厚生も充実しております(福利厚生 – 社会医療法人財団 董仙会)。

医師に人気なものとしては、昼食だけではなく、希望者には医局内で夕食の提供もあり、低価格でしっかりとした定食を食べることができます。当直室には各部屋にTVも設置され、シャワー室・トイレもあります。人財育成教育にも力を入れており、納得性・公平性があり、成長したい人を軸とした人事評価制度の構築も行っております。

お子様の教育環境としては、七尾市内では小・中学校は特に受験はなく、市立の学校があります。高等学校は当院から車で約5分の距離に七尾高等学校(偏差値65)(石川県立七尾高等学校ホームページ)があり、毎年有名な国公立・私立大学や医学部への入学者も輩出している進学校です。

能登の復興には、医療介護といったインフラは必要不可欠だと思います。我々はビジョンの一つに「One Team!,One Keiju!」を掲げておりますが、最終的には「One Noto!!」となれるように、是非能登の医療を一緒に支えてくれる医師を募集しております。

理事長補佐 神野正隆

臨床研修を修了した医師を募集しております

| 募集科目 | 全診療科 |

|---|---|

| 勤務時間 | 8:30~17:15 |

| 休日 | 土曜、日曜、祝日 |

| 勤務日数 | 週5日 |

| 当直 | 2回/月 |

| 給与 | 1,000万円~2,000万円(要相談) |

外来・入院の質向上のための取り組み

外来通院・入院生活に役立つ取り組みやシステムを積極的に導入しています。

- 「AI問診」の活用(待ち時間の短縮、診察時間の確保)

- 「PHR」(Personal Health Record)の活用(カルテコ)(患者参加型医療)

- 「PokeMed」(ポケメド)の活用(患者向け受診支援サービス:外来待ち人数表示など)(要登録)

- 「あと払い by とどくすり」(クレジットカード登録で会計待ち時間0)(要登録)

- 「とどくすり」(薬局から後日薬が自宅に届く仕組み)(要登録)

- 「ユニバーサル外来」(フリーアドレス診察室+電子カルテの仮想化環境)(※Good Design賞、同Best100受賞)

- 「楽のり君」(AIオンデマンド送迎乗り合いサービス)

- 「セントラルキッチン」(けいじゅデリカサプライセンター:法人の食の一元化)

- 「クリニカルパス」の活用(パス利用率98%超)(治療の標準化・業務負担軽減・生産性/効率性UP)

- 「かいごの相談室」設立

医療の質向上のための取り組み

情報共有システムやDXを活かした質の高い医療の提供を目指しています。

- 「医療介護統合電子カルテ」(1患者1ID:保健~医療~介護~福祉の情報一元化)

- 「仮想システム」(法人内どこでもマイPC)

- 「Remote Access」(法人外どこでも電子カルテ)

- 「けいじゅサービスセンター」(「恵寿式」地域包括ヘルスケアサービス :ワンストップでの患者サービス)(※日本サービス大賞総務大臣賞受賞)

- 「SPD」(院内物流管理システム)(Supply Processing Distribution)

- 「Teams」の活用(全職員にOutlookアカウント付与。オンライン会議、多職種間のチャット機能)

- 「RPA」の活用(Robotic Process Automation)(業務の効率化、医療の質の向上)

- 「データ経営」の推進(データ経営分析チームやデータセンターによる)

- 「PFM」(Patient Flow Managment)の強化(入退院管理センターによる)

- 「診療情報提供推進システム」の構築(かかりつけ医との連携強化)

- 「介護部」設立による医療×介護×看護で創る、新しい病院の形

- 「アシストクルー」(業務の切り分け、1業務専門のスタッフ採用)

- 「電子カルテとナースコールのモバイル化(Newtons Mobile 2)」導入(2023年4月:iPhone 520台導入)

- 「恵寿セルケア方式」導入(病棟の医療・看護・介護・リハビリ体制の変革)

- 「生成AI」の活用(問診・文章生成・音声認識・画像認識等)

- 「ユマニチュード」の実践(「見る」「話す」「触れる」「立つ」4つの柱による優しいケア)

勤務環境の質向上のための取り組み

患者さんにより良い医療を届けるために、一人ひとりがいきいき働ける環境づくりに取り組んでいます。

- 「けいじゅ健康保険組合」設立

- 「定年制廃止」(健康経営・働き方改革)

- 「キャリアデザインプロジェクト」(職員の学習と成長)

- 「こころの相談室」設立

勤務医・医療従事者負担軽減に関する取り組み

当院では勤務医および医療従事者の負担軽減及び処遇改善のため、下記の項目について取り組みを行っております。

勤務医の負担軽減

- 看護師や臨床検査技師による採血および看護師による静脈注射の実施を行っています。

- 入院や検査の説明は、看護師や専門の職員が行うことがあります。

- 特定看護師が、医師があらかじめ作成した『手順書』に従い、特定行為を行い、診療の補助をします。(詳しくはこちらをご覧ください)

- 医師事務作業補助者(医療秘書)を配置し、診断書等文書作成や検査オーダー等の代行入力を行っています。

- 院外からでも電子カルテを閲覧したり、オーダーできる仕組みが整っています(業務用iPhoneやRemote Access)

- 全職種間でチャット文化が浸透しており、電話のストレスが少なく、1対多の情報共有がされています。

- クリニカルパスが整備(利用率98%以上)されており、オーダー負担軽減、治療の標準化、効率性向上に寄与しています。

- 入退院管理センターが入院早期より退院に向けての調整等をすべて行います。

- データセンターが診療内容を可視化し、そのデータを常時見ることができ、日々の診療に役立てられます。

- 生成AIを活用し、周辺業務の負担軽減を図り、本来業務(患者さんの検査や治療)にかける時間を増やし、寄り添う医療を提供します。

業務の分担

- 認知症や糖尿病などの治療に関しては、専門医療チームの充実により多職種が連携してあたっています。(詳しくはこちらをご覧ください)

- 多職種協働による恵寿セルケア方式で、病棟セル内に看護師・介護士・リハビリ療法士等を配置し、患者さんの傍で常にケアができるようにしています。

- 各病棟に薬剤師を配置して服薬指導等を行っています。

- 各病棟に管理栄養士を配置して栄養指導等を行っています。

- 入院早期から短期入院を除くほぼ全ての患者さんにリハビリ介入を行っています。

- 入院早期から退院困難な要因のある患者さんには、入退院管理センター(MSW中心)が退院調整を開始します。

地域の医療機関との連携などの取り組み

- 地域連携パスの導入やかかりつけ医への紹介を積極的に行っています。

職員の時間外勤務縮小など処遇改善の取り組み

- 予定手術前日の当直、または当直翌日の勤務時間の配慮を行っています。

- 産休や育児・介護休暇制度の充実を図っています。

- 患者さんへの説明と同意取得については、原則として通常の診療時間内に行いますのでご協力をお願いいたします。